浙江省路桥区和四川省朝天区,隔着千山万水,相距2000多公里。如今,两地却因东西部扶贫协作,紧密联系在了一起。

朝天之江中学副校长(挂职)童保蔼,是一名援川教师。2018年8月,39岁的蓬街中学副校长童保蔼毅然放弃稳定的生活,积极响应党的号召,怀揣教育扶贫梦想,主动申请来到朝天这片深度贫瘠的土地援川支教,他说:“支教一直是我的梦想。支教生活没有传奇,但我要自己创造奇迹。”

“这里大部分老师倾向于传统的以教师为主体的教学模式,上课以讲授为主,师生互动交流不足,学生对于知识点的掌握很容易停留在表面。而我们带来的理念则是充分发挥学生主体作用,激发学生学习兴趣。”教学理念的碰撞融合注定是个长期而艰难的过程,童保蔼决定从了解老师的讲课情况着手。

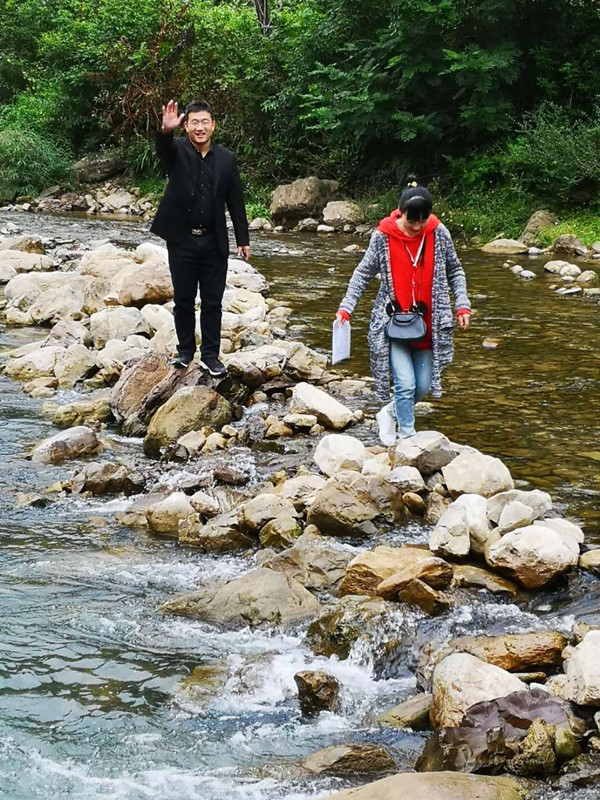

在大量的实地调查研究后,童保蔼与另外5名在朝天区支教的路桥区教师成立了“星火”名师工作室,深入教学一线,走进课堂,亲近学生,辐射全区,充分发挥自身和团队优势,在转变教师思想和理念方面狠下功夫。他还把具有先进理念的浙江名师请到朝天来展示风采,把朝天本土的教师带到路桥去取经学习;并充分利用“互联网+”模式,拉近浙川两地时空情感距离,通过援川人才的示范引领,带动朝天一批教师转变了教育理念,更新了教育观念,为朝天教师专业化成长和人才培养作出了应有的贡献。

在支教期间,童保蔼担任了九年级4班语文课,他总是课前精心准备,课后耐心辅导,晚上总结反思。在学生眼里,他既是知识渊博的师长,又是贴心温柔的“家长”,还是周末经常带着那些留守学生下馆子的“兄弟”。为了倡导师生阅读,营造书香校园,他还联合之江中学语文教师编写了《国学经典诵读教师读本》,并在每周一早上升旗仪式和下午教师会上和全体师生一起诵读,不仅拓展了师生视野,更让校园充满了笑声、歌声和读书声。

在这一年多的支教生涯里,最让童保蔼放心不下的就是家庭。当初小女儿刚满一周岁,童保蔼便背上行囊匆匆踏上了援川支教的行程,而那时,就读初二的大儿子正面临着学业的关键期,教养两个孩子的重担一下子全落在妻子身上,他所能做的只有每天与家里通电话。

2018年的12月22日凌晨,童保蔼攥着手机难以入眠,他的小女儿高烧超过了39摄氏度,在让妻子及时送女儿就医之后,远在千里之外的他所能做的,只有默默祈祷和焦急等待,直到收到女儿病情缓解的消息,他才稍稍松了口气。

“都说‘儿行千里母担忧’。年近不惑之年的我却选择做了那个行千里之人,不仅让家里人为我时刻忧心,当他们生病需要我时,我也无法第一时间赶赴身旁。”国庆期间小女儿见到他,脆生生喊着“爸爸”,童保蔼在为人父的欣喜之余,无限感慨:“女儿竟然是通过网络视频才认识自己的爸爸,我真是一个自私的父亲,也是一个自私的丈夫。”

在这段援川支教的日子里,童保蔼靠每天写随笔来排解自己的思家之情与孤寂。截至目前,写下各类随笔320余篇,72万余字,在个人公众号上发表文章100多篇,里面记录了这段时间里他对教学工作的感悟、支教的心路历程以及对家人的思念。

爱人者,人恒爱之。一年多来,童保蔼用一份爱助力朝天教育发展,用“六部曲”(听课、上课、评课、培训、写作、公益)充实着自己的支教岁月,他视朝天为故土,把朝天的学校、学生、讲台,与路桥同等对待,在朝天的教育发展史上留下了浓墨重彩的一笔。 记者 鄢怀林